A – Malaisie … équilibre précaire … le 05/08/2016

B – Quelle stratégie internationale avec Mahathir Mohamad ? le 28/05/2018…

C – La Malaisie à nouveau sur les rails de la Chine ? le 21/04/2019

A – Malaisie … équilibre précaire … le 05/08/2016

le 05/08/2016 – Myriam Sonni – Asialyst.com

Najib Razak, Premier ministre malaisien et président de l’United Malays National Organisation (UMNO) au pouvoir, lors du congrès annuel de son parti à Kuala Lumpur le 10 décembre 2015. (Crédits : MOHD RASFAN / AFP)

Najib Razak, Premier ministre malaisien et président de l’United Malays National Organisation (UMNO) au pouvoir, lors du congrès annuel de son parti à Kuala Lumpur le 10 décembre 2015. (Crédits : MOHD RASFAN / AFP)

La Malaisie, puissance de l’Asie du Sud-Est, est l’un des pays les plus stables de la région.

Monarchie fédérale parlementaire, régime démocratique, société multiethnique et multiconfessionnelle, ancienne colonie britannique, la Malaisie est d’autant plus exceptionnelle que son territoire est divisé en deux par la Mer de Chine :

- de la Malaisie péninsulaire ou Malaisie occidentale

- de la Malaisie orientale (nord de l’île de Bornéo).

Pour autant, plusieurs facteurs fragilisent l’unité de ce pays. Dans un contexte de crise de légitimité du pouvoir, les tensions ethniques sont exacerbées par des stratégies électorales et témoignent d’un équilibre précaire de la société malaisienne.

Contexte

La démocratie malaisienne est-elle en danger ? Le 1er août, une nouvelle loi sécuritaire, le National Security Council Act, est entrée en vigueur en Malaisie : elle inquiète aussi bien les Nations Unies que les groupes de défense des droits de l’homme et le peuple malaisien.

Si officiellement son objectif est de lutter contre le terrorisme islamiste, cette législation, votée en décembre dernier au Parlement, renforcerait le pouvoir du Premier ministre, Najib Razak, lui permettant de faire taire ses critiques.

Mêlé au scandale de corruption du fonds d’investissement étatique 1Malaysia Development Berhad (1MDB), Najib est accusé d’avoir détourné des centaines de millions de dollars et est vivement contesté, aussi bien par l’opposition que par sa propre coalition, le Barisan Nasional. Le National Security Council Act permettra au Premier ministre de déclarer des zones délimitées « d’état d’urgence » où les forces de sécurité bénéficieront de pouvoirs considérables et d’une certaine immunité. Dans sa quête de légitimité, Najib Razak, en plus de renforcer son autoritarisme, attise les tensions interethniques à des fins électorales et met en péril l’équilibre déjà fragile d’une Malaisie fracturée.

La Malaisie, un modèle de société multiethnique ?

La Malaisie est considérée comme un exemple de société multiethnique « pacifique ».

- une majorité malaise et indigène (67.4%)

- des minorités chinoise (24.6%),

- indienne (7,3%)

- d’autres ethnies (0.7%),

selon le dernier recensement daté de 2011.

Diverses langues et religions coexistent :

- les Malais pratiquent l’islam,

- les Chinois le christianisme,

- le taoïsme

- le bouddhisme,

- les Indiens, de langue tamoule, pratiquent l’hindouisme.

A mi-chemin entre la Chine et l’Inde, la Malaisie a profité du développement du commerce maritime pour devenir un carrefour régional et mondial, et de ce fait, une société multiculturelle.

La colonisation européenne a néanmoins bouleversé la société malaise traditionnelle. Les Britanniques sont arrivés sur la péninsule au cours du XVIIIème siècle : Penang, Singapour et Malacca sont regroupés en 1826 au sein des Straits Settlements (établissements des détroits), territoires anglais d’abord gérés par la Compagnie britannique des Indes orientales, puis dès 1867, directement sous le contrôle de la Couronne. Progressivement, jusqu’en 1914, le Royaume-Uni instaure une politique de protectorat[1] dans le reste du pays.

*Serge Desponds, Identité malaise et diasporas dans le détroit de Malacca, Paris, IRD, 1998, p. 262.

En renforçant les divisions interethniques, ils empêchent ainsi toute forme de solidarité entre ces groupes sociaux.

Cette séparation géographique entre les ethnies qui composent la Malaisie n’a fait que renforcer les différences culturelles, linguistiques et religieuses.

En effet, chaque communauté a conservé une identité forte, compliquant la création d’une certaine unité nationale. La stratégie « diviser pour mieux régner » appliquée par les Britanniques dans ses colonies à porter ses fruits : l’appartenance à un groupe ethnique est plus forte que l’appartenance à la nation ou à une classe sociale, rendant difficile une quelconque révolte.

Les Malais détiennent en revanche le pouvoir politique : les officiers coloniaux placent exclusivement des Malais au sein du gouvernement, et les forment progressivement à les remplacer.

Il en découle une représentation forte et très ancrée dans la société malaisienne, notamment après l’indépendance : les Malais détiendraient le pouvoir politique et les Chinois le pouvoir économique.

Dans les faits, ces pouvoirs sont monopolisés par une élite restreinte, où Chinois et Malais n’hésitent pas à coopérer.

L’envahisseur japonais au cours de la Seconde Guerre mondiale a renforcé les divisions ethniques.

- Les Chinois et les Indiens, nécessaires à la production pour l’effort de guerre, subirent la stricte surveillance de la Kempetaï, la Gestapo japonaise, accompagnée de tortures et de massacres.

- En revanche, les Malais qui se trouvaient toujours majoritairement dans les campagnes, furent davantage épargnés. Ainsi la politique nippone d’occupation du pays s’est-elle fondée sur une oppression discriminée*.

*Serge Desponds, Identité malaise et diasporas dans le détroit de Malacca, Paris, IRD, 1998, p. 262.

Il faudra douze ans après la fin de la guerre pour que tous se rassemblent autour d’une nation malaisienne, tant les communautés étaient opposées sous l’occupation nippone.

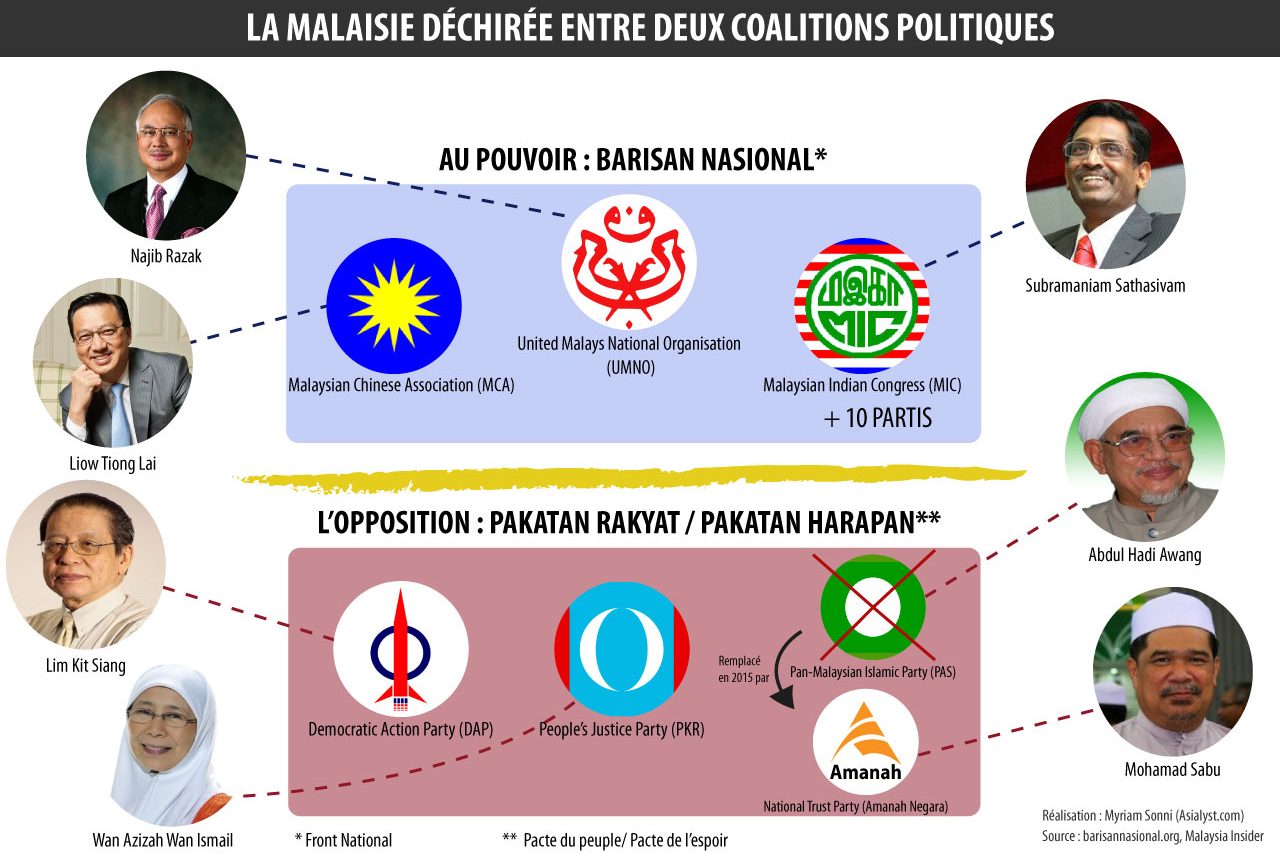

Un paysage politique divisé en deux coalitions

Le départ des Japonais en 1945 laisse un paysage politique en forme de champ de bataille. Héritage de la colonisation et de la guerre, l’ethnicité garde un rôle prépondérant dans la création des partis politiques.

…ouvrant les portes de l’indépendance, accordée en 1957, grâce à un arrangement entre les représentants des trois groupes ethniques de la Malaisie contemporaine.

(1)Keat Gin Ooi, ed. (2004). Southeast Asia: A Historical Encyclopedia, from Angkor Wat to East Timor, Volume 1. ABC-CLIO. pp. 138–139. (2) Michel Gilquin, La Malaisie, Khartala, 1996, Paris, p. 68.

En mai 1969, l’équilibre s’écroule. La monopolisation du pouvoir par l’Alliance est remise en question pour la première fois par une coalition d’opposition menée par le Democratic Action Party (DAP), à majorité chinoise, qui remporte 25 sièges.

Conséquence, des émeutes raciales éclatent le 13 mai 1969 à Kuala Lumpur, opposant des Malais et des Chinois et causant plusieurs centaines de morts.

Pour que ces événements ne se reproduisent plus jamais, le gouvernement a mis en place un système de discrimination positive pour les Malais, la « Nouvelle politique économique », qui étend les droits spéciaux de l’ethnie majoritaire en termes d’éducation, d’accès aux crédits bancaires et d’emplois publics afin de l’aider à rattraper son retard économique par rapport aux Chinois. L’Alliance se renomme Barisan Nasional (Front National) et s’élargit en incluant les partis Gerakan ou PPP (People’s Progressive Party), ainsi que des partis locaux de Sabah et Sarawak, les deux Etats de la partie insulaire de la Malaisie.

Aujourd’hui, la coalition, composée de 13 partis, est largement dominée par l’UMNO.

- le parti DAP,

- le parti multiracial People’s Justice Party (PKR)

- le parti islamiste Pan-Malaysian Islamic Party (PAS).

Ensemble, ils privent le Barisan Nasional de la majorité des deux tiers au Parlement, qui lui permettait jusqu’à présent de réviser la Constitution. Le Premier ministre de l’époque, Abdullah Badawi céde sa place en 2009 à l’actuel Premier ministre, Najib Razak, moins religieux et avec plus de poigne. Malgré ce changement de leader, les élections générales de 2013 confirme l’effritement du parti au pouvoir UMNO et la montée de l’opposition, portée par le vote des Chinois et des Indiens, mais aussi par une importante portion de la communauté malaise. Barisan Nasional garde une majorité de sièges (133) au parlement, mais perd le vote populaire, avec seulement 47.38% des suffrages.

Najib Razak est soupçonné d’avoir fait verser sur son compte une somme équivalente à environ 550 millions d’euros provenant du fonds souverain. Cette affaire a ravivé la coalition Bersih (« propre » en malais). Formé en 2006, le mouvement rassemble diverses ONG qui appellent à une réforme du système électoral pour assurer des élections justes et non corrompues. Elle dénonce les manipulations de la Commission électorale sous la direction du Département du Premier ministre afin de protéger et favoriser la coalition Barisan Nasional au pouvoir depuis 1957 (voteurs fantômes, fraudes, etc.).

Les rassemblements organisés en août 2015[3] par Bersih 2.0 étaient majoritairement constitués de Chinois et Indiens. Leur objectif : réunir les Malaisiens pour combattre la corruption, et contre le gouvernement actuel accusé d’exploiter les différences de son peuple pour se légitimer.

Dr Ahmad Farouk Musa, président adjoint de Bersih 2.0, analyse :

« » L’objectif du gouvernement était de s’assurer que les manifestations échouent. Il y a eu une propagande de la part des médias tenus par le pouvoir pour faire de Bersih un mouvement chinois, chrétien, soutenu par le DAP et qui essaie de faire tomber le gouvernement malais. Il y a beaucoup de Chinois à ces rassemblements, mais aussi des Malais. Cela s’explique par le retrait de PAS de la coalition Pakatan Rakyat. Le parti islamiste, qui jouait un rôle important dans l’organisation des manifestations précédentes du mouvement, a décidé en 2015 de ne pas s’impliquer. » »

En réponse, un contre-mouvement s’est organisé pour soutenir le Premier ministre Najib Razak : une manifestation à Kuala Lumpur le 16 septembre 2015, nommée Malay Dignity Gathering (Rassemblement pour la dignité malaise), et clairement anti-chinoise.

Un islam instrumentalisé pour légitimer le pouvoir

Najib Razak, premier ministre malaisien. Joshua Paul / AP

Najib Razak, premier ministre malaisien. Joshua Paul / AP

Pour mieux comprendre, revenons sur l’islamisation de la Malaisie. Elle a débuté dès les années 1970 avec la naissance de plusieurs mouvements religieux, appelant à un renouveau de l’islam et un retour aux sources, prônées par des dakwah, des groupes de prosélytisme islamique.

Ces derniers ont un impact important sur la société malaisienne et donc sur le paysage politique, avec un gouvernement qui souhaite s’impliquer dans ce « réveil de la foi ». L’islam devient alors l’un des principaux éléments de campagne des partis malais et musulmans, l’UMNO et le PAS, les poussant à une surenchère religieuse.

Après le vote massif de la communauté chinoise et indienne pour la coalition d’opposition, Najib Razak a crié au « tsunami chinois ».Désormais, la stratégie électorale de son parti consiste à se concentrer sur le vote malais, en marchant sur les plates-bandes du parti PAS, isolé après s’être retiré de la coalition d’opposition, en conflit avec le parti laïque DAP.

Dans le même temps, l’homme fort de l’UMNO tente de faire diversion face aux accusations de corruption et à l’économie en berne.

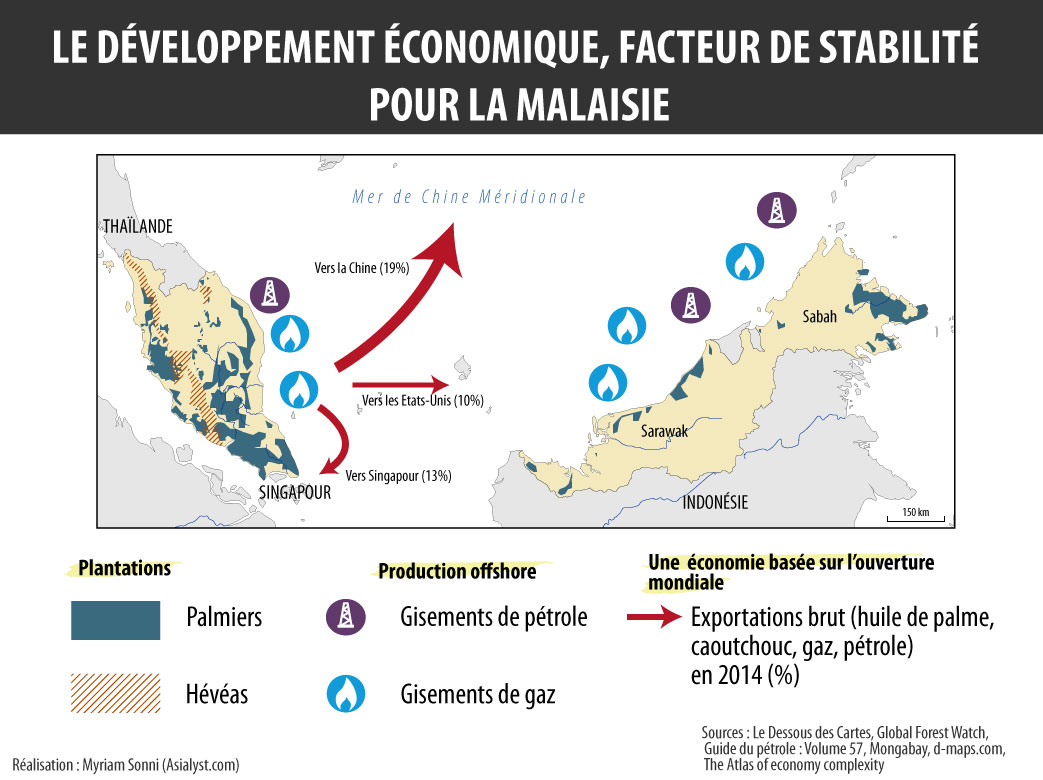

Le pays reste dépendant deses exportations en ressources naturelles vers la Chine, dont le ralentissement handicape l’économie malaisienne, tandis que le taux de change du ringgit par rapport au dollar a chuté.

Pour se maintenir, Najib mise sur une alliance avec les partis islamistes, en instrumentalisant l’islam radical, bien qu’il lui manque l’aura pieuse et la vision politico-religieuse de ses prédécesseurs, Mahathir et Abdullah Badawi.

Ainsi, l’actuel Premier ministre autorise des institutions religieuses et des membres de son parti à afficher des positions fondamentalistes, des positions qui touchent de plus en plus les non musulmans. Pour gagner le vote des Malais conservateurs, son gouvernement soutient les États de la fédération qui souhaitent appliquer les hudûd [4], châtiments prescrits par le Coran et la Sunna, défendus par le PAS. Si les hudûd sont légalisés, ils ne seront appliqués qu’aux musulmans. Vivre dans une société aussi conservatrice effraie néanmoins les communautés chinoise et indienne.

Le Sarawak aux Sarawakiens : la perspective d’une scission de la Malaisie ?

- il est divisé entre la Malaisie péninsulaire et la Malaisie orientale, qui regroupe les États de Sabah et Sarawak au nord de l’île de Bornéo.

Leur intégration à la Fédération de Malaisie le 16 septembre 1963, devait contrer le poids démographique chinois de Singapour.

Cependant, Sabah (autrefois Nord-Bornéo) et Sarawak ne bénéficient pas du même développement socio-économique que la Malaisie péninsulaire. Craignant de devenir à nouveau des colonies, plusieurs partis politiques se sont formés pour défendre les intérêts des peuples de Sabah et Sarawak. Les deux États jouissent donc d’une certaine autonomie, sur le plan administratif, judiciaire et sur le contrôle de leurs frontières.

En revanche, il persiste entre les deux rives des écarts de développement démographique et économique. Sabah et Sarawak, bien moins peuplés que la péninsule, lui servent de réserve en ressources naturelles – des plantations d’huile de palme aux gisements offshore de pétrole et de gaz.

Or l’économie malaisienne repose principalement sur l’exportation de ces matières premières, même si elle dépend aussi de l’exploitation de ses plantations de palmiers et d’hévéas sur le péninsule.

- 85% des citoyens du Sarawak souhaiteraient plus d’autonomie pour leur État, particulièrement sur l’économie et l’éducation,

- et 47% soutiennent Sarawak 4 Sarawakians.

Le mouvement a annoncé en janvier dernier avoir rassemblé 300 000 signatures pour la restauration complète de l’autonomie de l’État.

L’UMNO, guidé par Najib Razak, est de plus en plus contesté, au sein même de sa coalition. Pourtant, l’homme fort de la Malaisie est prêt à tout pour rester au pouvoir, quitte à compromettre son parti et même l’unité de son pays.

Une peine d’emprisonnement pour corruption plane sur la tête de Najib comme une épée de Damoclès: une perspective d’avenir qu’il évite tant qu’il est au pouvoir.

Son objectif est donc clair: remporter les élections législatives de 2018. Pour cela, il joue sur les tensions interethniques et interreligieuses de la Malaisie, fragilisant ainsi son unité, et n’hésite pas à supprimer les quelques libertés civiles restant au peuple malaisien.

La Malaisie, un pays divisé mais stable, va-t-elle perdre son équilibre ? Ou pourra-t-elle un jour, comme l’opposition l’offre, devenir une nation unie dans sa diversité, et franchir les lignes ethniques et religieuses ?

- http://thingsasian.com/story/history-malaya%E2%80%A6how-it-all-began

- https://www.wsj.com/articles/fund-controversy-threatens-malaysias-leader-1434681241

- https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/what-you-need-to-know-about-malaysias-bersih-movement

- https://asialyst.com/fr/2016/06/30/religion-et-evolution-socio-politique-de-la-malaisie/

B – Quelle stratégie internationale avec Mahathir Mohamad ? le 28/05/2018…

Victor Germain – Asialyst –

Le Premier ministre malaisien Mahathir bin Mohamad pendant le débat général de la 73ème session de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, le 28 septembre 2018 (Crédit : KENA BETANCUR / AFP)

Le Premier ministre malaisien Mahathir bin Mohamad pendant le débat général de la 73ème session de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, le 28 septembre 2018 (Crédit : KENA BETANCUR / AFP)

Najib Razak

Najib Razak

Le Premier ministre de la Malaisie Mahathir Mohamad lors d’un entretien avec l’AP à Putrajaya, en Malaisie, le 13 août 2018. (Crédit : AP Photo/Yam G-Jun)

Le Premier ministre de la Malaisie Mahathir Mohamad lors d’un entretien avec l’AP à Putrajaya, en Malaisie, le 13 août 2018. (Crédit : AP Photo/Yam G-Jun)

MALAISIE La vice-premier ministre Wan Azizah

MALAISIE La vice-premier ministre Wan Azizah

Daim Zainuddin

Daim Zainuddin

Xi Jinping en visite d’Etat à Rome, en mars: après l’Italie, la Grèce et la Malaisie rejoignent la liste des pays prêts à s’associer davantage avec la Chine sur les projets liés aux nouvelles routes de la soie.

Xi Jinping en visite d’Etat à Rome, en mars: après l’Italie, la Grèce et la Malaisie rejoignent la liste des pays prêts à s’associer davantage avec la Chine sur les projets liés aux nouvelles routes de la soie. Panos Mourdoukoutas

Panos Mourdoukoutas